Por Gonzalo Compeán Bribiesca

-El Voceador del Amanecer-

Tampico dormía, y nosotros ya estábamos despiertos.

A las cuatro —quizá cinco— de la mañana, el cielo apenas insinuaba un gris tembloroso cuando un puñado de niños con voz fuerte y zapatos gastados esperábamos el tiraje del Mundo de la Mañana.

El lugar: el pasillo angosto de un edificio contra la esquina del antiguo cine Moctezuma, donde “La Chucha” y sus hijos, como sacerdotes de una liturgia matutina, nos entregaban los periódicos recién salidos de la prensa.

Los traían en diablitos metálicos que chillaban al rodar por el cemento húmedo.

Nosotros, medio dormidos, medio ansiosos, tomábamos nuestros bultos y partíamos a repartir noticias frescas en una ciudad aún envuelta en sombras.

Algunos, como yo, pasábamos la noche allí mismo, en las escaleras del edificio del hotel de la esquina que alojaba las tortas del “Gordolele”, y su grito de batalla: ¡Paselele, comelele, con el Gordolele”, armado con el cucharón de madera de casi un metro sacando la salsa de un molcajete como pila de agua bendita.

El ritual previo a la venta era siempre el mismo: un café caliente y un budín en un restaurante chino cercano. Era mi momento favorito del día, al menos hasta que descubrí, entre la masa dulce y tibia, una cucaracha entera, crujiente como una nuez.

Desde entonces, el budín y yo tomamos caminos separados.

Tampico me enseñó a convivir con esos bichos. Había de dos tipos: unas pequeñas, difíciles de erradicar, y otras grandes, bien adaptadas a las viejas vecindades de madera que bordeaban el canal de la Cortadura, sobre la calle Obregón, hasta la Isleta.

En otras ciudades donde viví: Morelia, Cd. de México, Cuautla, Morelos; no las había notado tanto, si es que las habia. Pero aquí, eran parte del paisaje, como los barcos, los Alijadores, la grúa de vapor, las jaibas y los silbidos del tren.

Mi ruta de voceo fue creciendo día a día. Desde la calle Isauro Alfaro hasta la Flores, recorría edificios de Pemex, la clínica, oficinas, callejones, esquinas y cantinas.

Mi favorita era la calle Flores, que me llevaba por la Colonia Mainero y Tamaulipas, ruta del tranvía a la playa, adornada por casas de madera, sostenidas por bancos sobre el fango. A veces cruzaba por Díaz Mirón, doblaba en Aquiles Serdán, pasaba el edificio Mandelban y salía por la Privada Nueva, siempre con el bulto de periódicos al hombro, el sudor en la frente y la mirada bien despierta.

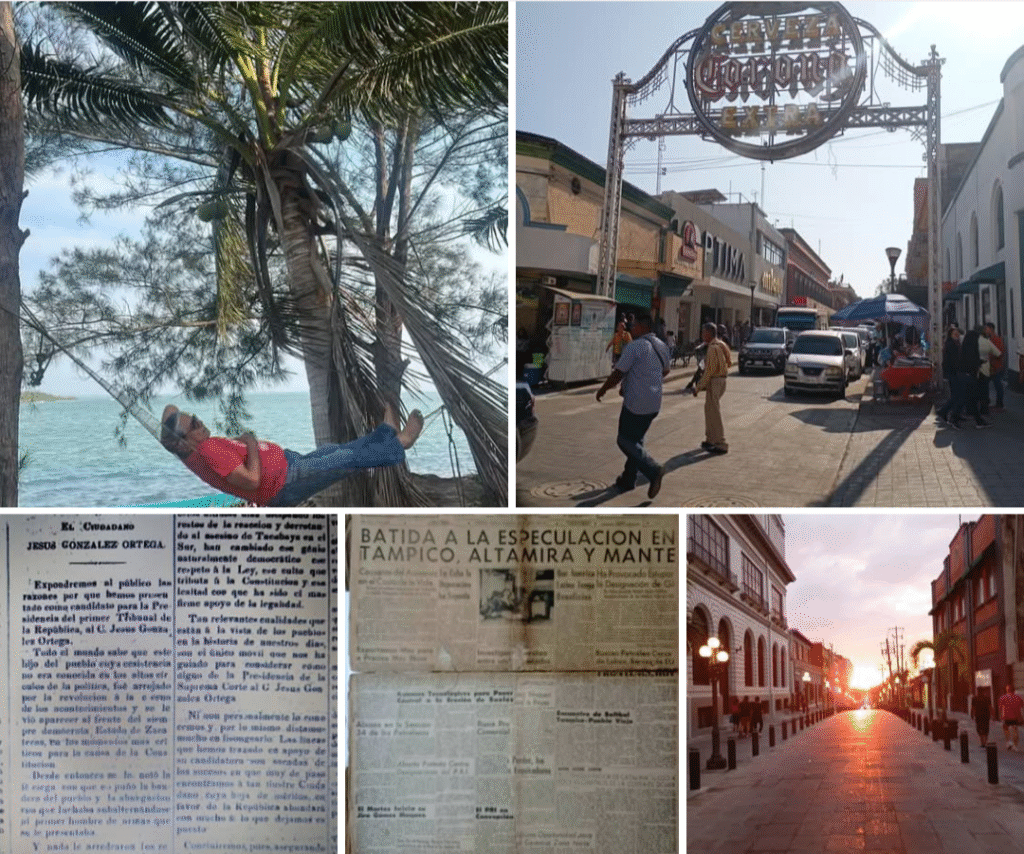

El centro de Tampico me revelaba sus secretos con cada paso, cantinas, bares, hoteles de paso, vecindad es de madera, café, sin olvidar entre otros el café “Mundo”, abierto día y noche y para no llegar tarde al trabajo por la trasnochada la hora en el gran reloj que adornaba el centro de la Barra; en tanto durante la noche el bullicio en la esquina de los músicos, que iban y venían de las serenatas contratadas por los trasnochadores.

En el Canal de la Cortadura, las casas de madera parecían flotar sobre el agua negra. En una de ellas vendían petróleo; en otra, carbón, algunas vecindad es y otras cantina y casa de citas.

En el mercado Ávila Camacho se murmuraba sobre una casa de citas famosa, o al menos muy frecuentada sobre el Canal de la Cortadura y otra en la esquina de calle Obregón.

Cerca de allí, una casa con el segundo piso a nivel del agua me llamaba la atención. Un amigo que vivía ahí tenía una lancha de remos.

Por las noches, nos llevaba a dar paseos por el canal de la Cortadura, desde la Flores, pasando por el mercado Ávila Camacho, a un lado de las lanchas con su cargamento de Piñas de Cabo Rojo, pasábamos por el puente del tren, y por la Isleta, refugio de algunas canchas hasta llegar al río Pánuco, lo atravezabamos a remo de ida y vuelta.

En una hora cruzábamos el Pánuco y volvíamos. A veces me parecía un sueño: remar en silencio por las venas líquidas de la ciudad mientras las luces se reflejaban en el agua como estrellas hundidas.

A pesar de lo que se decía —que en el canal había muchos “submarino” por los baños que desembocan directo en él—, de allí salían jaibas azules que se servían en los mejores restaurantes.

Nadie preguntaba mucho. Tampico era así: cálido o fresco con sus nortes de Septiembre, su chipi chipi lluvioso, crudo, vivo, bullicioso con el trajinar de Alijadores, terrestres y comerciantes, sabroso.

Después del canal sobre la “Flores”, estaba el Aguacatero, con sus grandes aguacates Pagua, Doña Mari en su puesto de madera, con su comida humeante, y más adelante, el dulcero con sus Duquesas, dulces de otro mundo.

Muchos de esos negocios sobrevivieron a los tiempos del siglo pasado, aún existe el dulcero, desafiando al tiempo como viejos amigos que se niegan a irse.

En las tardes, cambiaba de ruta y de periódico. Vendía el Sol de la Tarde y el Mundo de la Tarde.

Bajo el edificio de la Luz, estaba la parada del tranvía; ahí terminaba la venta mañanera y seguía con el periódico vespertino que luego, bajo el arco de la Corona, esquina Díaz Mirón y Muelle, gritaba hasta terminar el último periodico.

Un empleado de la sombrerería me compraba su ejemplar diario.

La hora coincidía con la salida de los colegios de señoritas, que llegaban a la Nevería La Minerva. Vestidas con uniformes impecables, tobilleras blancas y zapatos bien boleados, eran como ráfagas de frescura entre la rutina del asfalto. Eran los momentos más agradables del día: observar, imaginar, soñar.

“Esa blusa, cuesta tanto, los zapatos tanto, la falda uniforme tableado tanto, las tobilleras tanto, la cadenita del cuello tanto, los libros tanto: ¡No de plano no!, ¡Había que estudiar una carrera para mercer ese perfume de mujer bonita!

Cómo decían en mi Morelia: ¡Esas pulgas no brincan en tu metate!

Había una calle donde, cada mañana, una joven bajaba del segundo piso para comprarme el periódico. Un día me pidió que se lo subiera. Yo, con trece años y el corazón reventando de nervios, apenas pude responder.

Pensando: ¿Y si estás casada? ¿Y si tiene esposo? ¿Y si…?

No subí. La prudencia, o quizá el miedo, me salvó de una historia que no era para mí.

Pero el verdadero golpe no fue ese. Fue físico. Los años de cargar bultos de periódico terminaron por hacerme una hernia umbilical. Me operaron en el viejo Hospital Civil. Cuando la enfermera me rasuro mi parte íntima, el vigor y la adolescencia despertaron dispuestos a la feroz batalla; que culminó con Las grapas de la cirugía que dejaron una cicatriz firme y sobresaliente en mi abdomen, como una medalla de guerra que nunca se borró.

Aquella herida cambió mi destino. Si antes mis calificaciones me habían alejado Regina, refugio de niños de la calle en la Cd., de México en tiempos de Uruchurto; esta hernia me alejó de las calles, pero me dejó el recuerdo de aquel instante en que la enfermera me razuro y comento: ¡Cuando salen del hospital ya no regresan!

Así comenzó otra etapa: la de impresor, miembro del SITAG Sección 19 de Tampico.

Historia, que bien vale recordar por la cantidad de imprentas que había en la ciudad, todas o la mayoría imprimiendo el consumo de papelería que absorbían las oficinas de las Refinerías del Árbol Grande y el Águila, ubicadas en el centro de la ciudad.

Gcv-

10-Sep., 2025

Wasap 833 234 1110